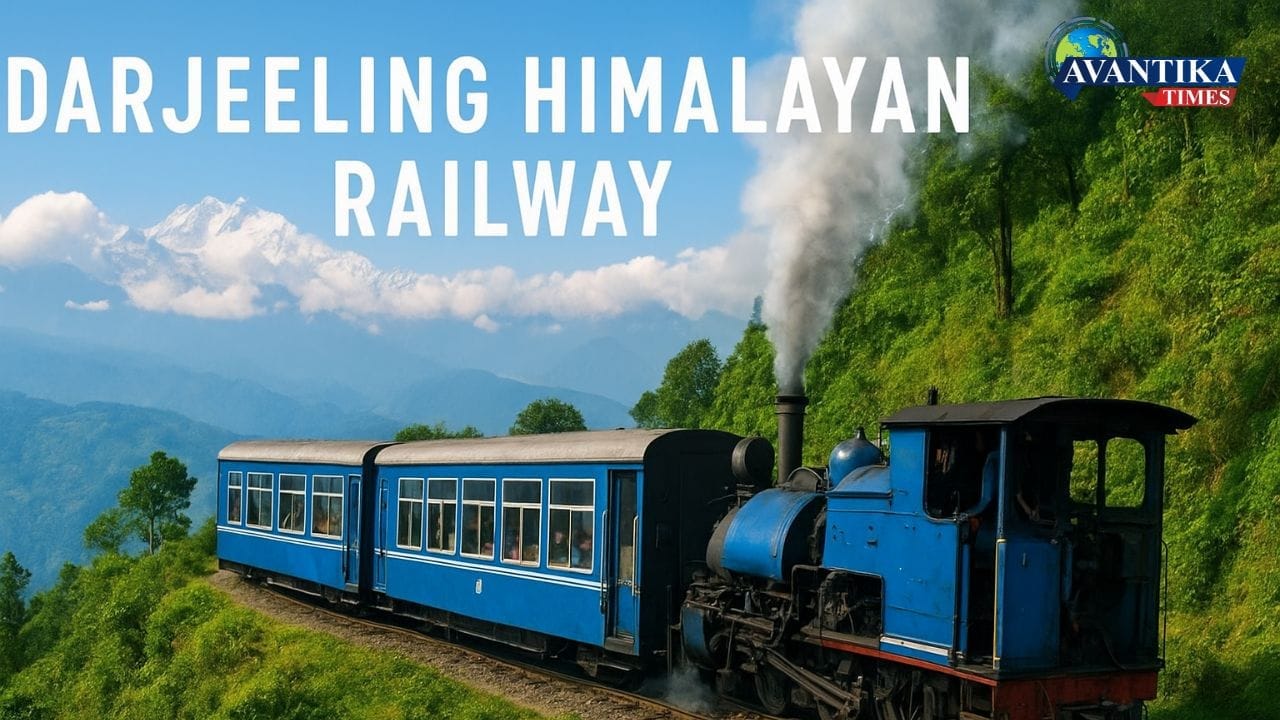

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का इतिहास, भारत की पहली टॉय ट्रेन

-: Darjeeling Himalayan Railway :-

19वीं शताब्दी के दौरान जब 1879 में उत्तरी बंगाल रेलवे स्टेशन ने अपनी पहली लाइन को सिलीगुड़ी तक नहीं बढ़ाया था तब तक कोलकाता से दार्जिलिंग तक का सफर बेहद कठिन माना जाता था। उस दौर में यात्री रेल, स्टीम फेरी, बैलगाड़ी और पहाड़ी सड़कों का सहारा लेते थे। यह पूरा सफर 5 से छ दिनों तक चलता था। सालों तक यात्री हिलकाट रोड से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों, पालकियों और तांगों का उपयोग करते रहे।

यह सब ना केवल धीमा था बल्कि थकाने वाला भी था। इसलिए जब रेलवे का विचार सामने आया तो इसे एक रामबाण समाधान माना गया। अब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से चाय और दूसरे स्थानीय उत्पाद मैदानी इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते थे और बदले में आवश्यक वस्तुएं, चाय बागानों की मशीनरी और यहां तक कि सैनिक भी समय पर पहाड़ियों तक पहुंचाए जा सकते थे। हिमालय की तलहटी में समुद्र से केवल 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिलीगुड़ी अब यात्रा का अहम पड़ाव बन चुका था।

यात्री सारा घाट से बिना रुके रेल यात्रा करके सुबह-सुबह सिलीगुड़ी पहुंचते और वहीं नाश्ता करते। आगे की यात्रा मीटर गेज से शुरू होती और फिर यात्री एक छोटी लाइन पर चढ़ते जिसकी पटरियां केवल 2 फीट चौड़ी थी। यही थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इस पूरी यात्रा में अब पांच छ दिनों के बजाय 24 घंटे से भी कम समय लगने लगा था। इस छोटी लाइन और इसके डिब्बों को देखकर यात्री चकित रह जाते। इन्हें देखकर लगता जैसे किसी खेलने वाले रेल सेट को असलियत में उतार दिया गया हो।

अपनी इस अनोखी बनावट के बावजूद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार था। इसकी जड़े 1839 तक जाती हैं जब दार्जिलिंग शहर के निर्माण के लिए रॉयल इंजीनियर्स के लेफ्टिनेंट नेपियर की देखरेख में हिल काट रोड का काम शुरू हुआ था। यह इलाका पहले सिक्किम साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन 1835 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जैसे-जैसे हिल स्टेशन का विस्तार होता गया, पुरानी काट रोड अनुपयुक्त साबित होने लगी और 1861 में एक नई काट रोड बनाने की मंजूरी दी गई।

दार्जिलिंग रेलवे की योजना 1878 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे के एजेंट सर फ्रैंकलिन प्रेस्टीज ने तैयार की। उन्होंने इसका प्रस्ताव और वित्तीय अनुमान बंगाल सरकार को सौंपा। जिसे तत्कालीनउपराज्यपाल सर ऐशले ईडन ने 1879 में मंजूरी दी। निर्माण के लिए ₹14 लाख का बजट तय किया गया और इसके लिए एक कंपनी बनाई गई। इसे रेलवे में निजी पहल के शुरुआती प्रयासों में से एक माना जाता है। 1879 में ही प्रेस्टीज ने दार्जिलिंग स्टीम ट्रमवे कंपनी का गठन किया।

यह भी पढ़े- Maratha Warrior : जिसने 41 बार मुगलों को परास्त किया

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत इस रेलवे लाइन को 2 फीट चौड़ी नैरो गेज पर ही सीमित कर दिया गया। 1881 में कंपनी का नाम बदलकर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कंपनी कर दिया गया। आजादी के बाद 1948 में इसका संचालन भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और वही नाम जारी रखा। अगस्त 1880 तक 32 मील लंबी लाइन सिलीगुड़ी से 4864 फीट ऊंचाई पर स्थित कुरसे तक यात्री और माल यातायात के लिए खोल दी गई। जुलाई 1881 तक 52 मील लंबी यह पूरी लाइन दार्जिलिंग बाजार तक पहुंच गई।

निर्माण का कुल खर्च 31,96,000 आया। यानी प्रति मील लगभग ₹6400 कंपनी ने मरम्मत और सुचारू सेवा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम किए। तिधरिया स्टेशन पर इंजन की देखरेख और कारखाने स्थापित किए गए। पटरिया लकड़ी के स्लीपरों पर ठोस लोहे की थी। इंजनों का निर्माण ग्लासगो की मेसर्स शार्प स्टीवटन कंपनी ने किया। इनमें से एक इंजन 12 टन का था जो 39 टन तक का भार ढो सकता था और दूसरा 14 टन का था जिसमें शक्तिशाली ब्रेक लगे थे और वह 50 टन की रेलगाड़ी को भी खड़ी चढ़ाई तक ऊपर खींच सकता था।

लेकिन असली चुनौती थी पहाड़ की अत्यधिक ऊंची चढ़ाई। इसके लिए कई बदलाव करने पड़े। लूप, स्पायरल और जिगजैग बनाए गए ताकि ट्रेन धीरे-धीरे ऊंचाई पार कर सके। यही इस लाइन की सबसे अनोखी विशेषता बनी। यात्रियों के लिए अलग-अलग डिब्बे बने। प्रथम श्रेणी के डिब्बे 13 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े थे। जिनमें केवल 12 यात्री बैठ सकते थे। वहीं दूसरी श्रेणी और ट्रॉलियों में यात्री यात्रा के दौरान खुली हवा और सुंदर नजारों का आनंद लेते। वहीं सामान के लिए अलग डिब्बे होते थे।

यात्रियों को सुझाव दिया जाता था कि वे अतिरिक्त कपड़े और बारिश के मौसम में जल रोधी कपड़े भी साथ में रखें और यात्रा शुरू होने से आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाएं। सिलीगुड़ी से यात्रा की शुरुआत समतल जमीन पर होती थी। ट्रेन महानदी को 700 फीट लंबे पुल के जरिए पार करती और सबसे पहले चाय बागान पंचनई टी गार्डन की झलक मिलती। इसका पहला पड़ाव था सुखना स्टेशन। जहां सेअसली चढ़ाई शुरू होती थी। घने जंगलों से होकर यह ट्रेन गुजरती और कभी-कभी रास्ते में हाथी भी दिखाई दे जाते थे।

11.5 मील पर पहला स्पायरल लूप आता। 17.5 मील पर पहला जिगजैग था जिसका सुझाव मुख्य ठेकेदार हेनरी रमसे की पत्नी लिली रमसे ने दिया था। कहा जाता है कि यह बॉल रूम डांस के कदमों से प्रेरित था। तिथरिया पर कारखाने और दूसरा स्टेशन था। आगे बढ़ते हुए एग्नी पॉइंट पर चौथा लूप और गया बारी के पास और जिगजैग्स आते पगला झोरा या मैट टोरेंट आधे रास्ते पर पड़ता था। इसके बाद ट्रेन 5000 फीट की ऊंचाई पर कुरसेयांग पहुंचती।

फिर 6552 फीट पर सोनादा और 7407 फीट पर सबसे ऊंचे स्टेशन घूम पर पहुंचती। यहां से ट्रेन थोड़ा उतरना शुरू होती और 1919 में बने बाटासिया लूप से गुजरते हुए आखिरकार ट्रेन दार्जिलिंग टर्मिनस पहुंचती। यात्रियों के लिए यह सफर केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता। चाय बागानों की खुशबू, बदलते मौसम, ठंडी हवाएं और दूर से दिखती कंचनज की चोटियां सब मिलकर इस सफर को खास बना देती।

आज एक सदी बाद भी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लगभग उसी रूप में चल रही है। साल 2000 से इसमें डीजल इंजन भी शामिल हो गए हैं। यही कारण है कि 1999 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह रेलवे आज भी अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। एक ऐसी पटरी जिस पर केवल ट्रेन नहीं चलती बल्कि समय भी चलता है और हर यात्री उस इतिहास का हिस्सा बन जाता है।

जुड़िये हमारे व्हॉटशॉप अकाउंट से- chat.whatsapp.com

जुड़िये हमारे फेसबुक पेज से – facebook.com

जुड़िये हमारे ट्विटर अकाउंट से – x.com/Avantikatimes

जुड़िये हमारे यूट्यूब अकाउंट से – bulletinnews4810